Kennzahlensteuerung beginnt nicht mit dem Reporting, sondern mit dem Verstehen. Wer KPIs nur sammelt, verpasst die Chance, aus Zahlen echte Handlungskraft zu gewinnen – durch Analyse, Interpretation und Umsetzung.

Zusammenfassung des Artikels

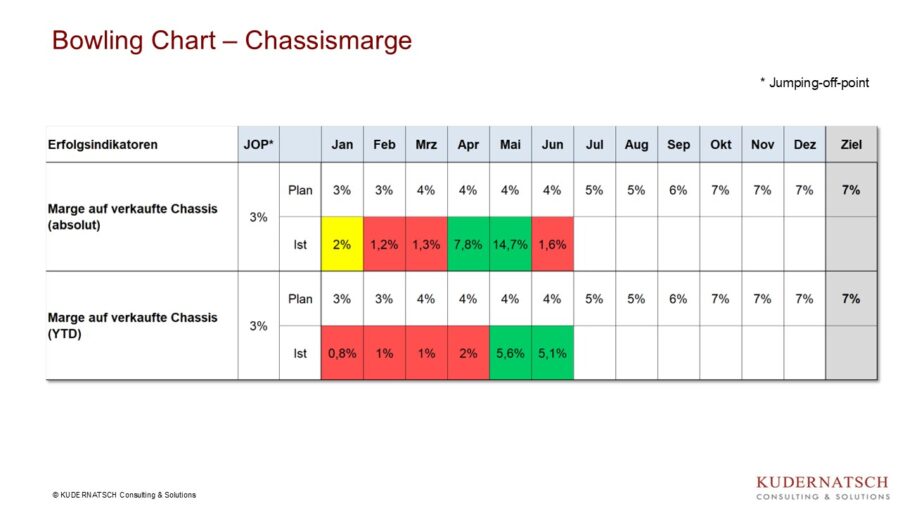

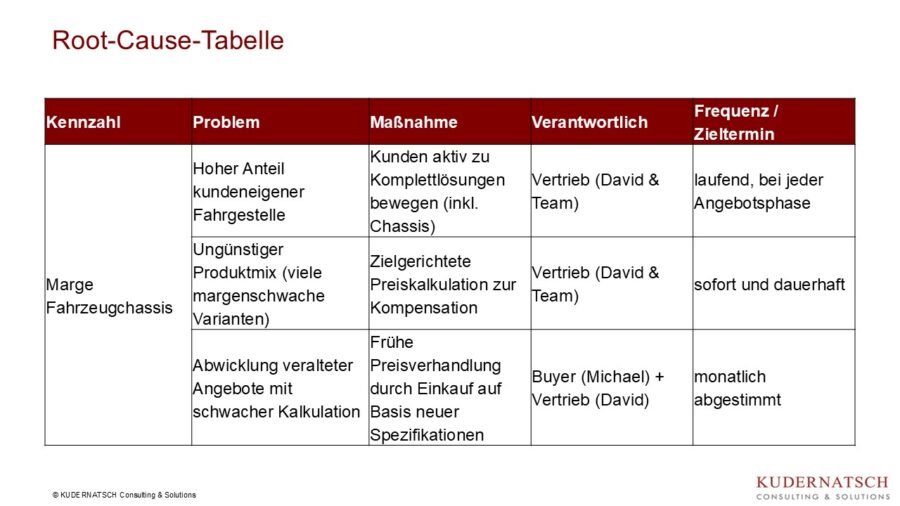

Im Rahmen eines unternehmensweiten Hoshin-Kanri-Prozesses wurden aus den definierten Durchbruchzielen im Catchball-Dialog konkrete operative Ziele abgeleitet. Ein zentraler KPI daraus: die Marge auf verkaufte Chassis als Steuerungsgröße für den Einkauf zugekaufter Fahrzeugkomponenten. Die monatliche Analyse im Bowling Chart deckte Schwankungen auf, die in der YTD-Sicht verborgen geblieben wären – und machte deutlich, dass reines Reporting nicht ausreicht. Die Interpretation von Kennzahlen ist eine Führungsaufgabe und erfordert aktives Handeln: Ursachen verstehen, Maßnahmen ableiten und deren Umsetzung sichern. Die Untersuchung des Juni-Einbruchs zeigte klar, dass Einzelaktionen nicht genügen – es braucht cross-funktionale Zusammenarbeit. In einem Workshop wurden konkrete Gegenmaßnahmen definiert, Verantwortlichkeiten festgelegt und Umsetzungsfristen vereinbart. Eine Root-Cause-Tabelle sorgte für Transparenz und Verbindlichkeit – und macht Kennzahlenarbeit zu einer gelebten Führungsdisziplin.

KPI-Arbeit, die wirkt: Vom roten Wert zur gemeinsamen Lösung

In einem aktuellen Projekt mit einem meiner Industrieunternehmen im Bereich Fahrzeugtechnik wurde die Strategie zur Steuerung von Zulieferkomponenten neu ausgerichtet.

Im Fokus stand insbesondere der Umgang mit sogenannten Chassis-Komponenten – also fahrwerksbezogenen Systemen, die als zentrale Baugruppen in Fahrzeugen (z. B. Sonder- oder Kommunalfahrzeugen) eingesetzt werden.

Ausgangspunkt war der unternehmensweite Strategieprozess auf Basis der Hoshin-Kanri-Methode. Hier hatten wir in einem ersten Schritt die übergeordneten Ziele, die sogenannten Durchbruchziele definiert.

Eines der daraus im Rahmen des Catchball-Prozesses abgeleiteten operativen Ziels für den Einkauf lautete: Steigerung der Profitabilität zugekaufter Fahrzeugkomponenten.

Zur Steuerung dieses Ziels hatten wir einen zentralen KPI definiert: Marge auf verkaufte Chassis

Diese Kennzahl wurde in das sogenannte Bowling Chart überführt.

Definition Bowling Chart

Ein Bowling Chart ist ein visuelles Steuerungsinstrument im Hoshin-Kanri-Prozess, das Plan- und Ist-Werte einer Kennzahl monatlich gegenüberstellt. Dadurch lassen sich Abweichungen frühzeitig erkennen und die Entwicklung über den gesamten Jahresverlauf nachvollziehen. Die Struktur ähnelt einer Tabelle, in der jeder Monat wie ein „Frame“ im Bowling angezeigt wird – grün, gelb oder rot je nach Zielerreichung.

Neben der reinen Darstellung ermöglicht der Bowling Chart die Ableitung von Maßnahmen bei Abweichungen und dient als Basis für regelmäßige Review-Gespräche. So wird aus dem reinen KPI-Reporting ein kontinuierlicher Steuerungs- und Verbesserungsprozess. Und genau hier beginnt die eigentliche Führungsarbeit.

Monatswerte vs. YTD: Kein entweder – oder

Im Rahmen des Hoshin-Kanri-Steuerungsprozesses wurde somit die zentrale Kennzahl „Marge auf verkaufte Chassis“ systematisch im Bowling Chart erfasst und regelmäßig im Führungskreis besprochen. Schon zu Beginn wurde festgelegt, sowohl die monatlichen absoluten Werte als auch die kumulierten Year-to-Date-(YTD)-Werte zu tracken.

Der hier gezeigte Auszug stammt aus der Mitte des Geschäftsjahres und verdeutlicht, wie sich beide Kennzahlen im Verlauf entwickeln – und warum es entscheidend ist, nicht nur die aggregierten, sondern auch die monatlichen Werte genau zu betrachten und zu interpretieren.

Entwicklung der Monatswerte (absolut):

Im Mai lag die Marge bei starken 14,7 % und damit deutlich im grünen Bereich. Nur einen Monat später folgte jedoch ein abrupter Einbruch auf 1,6 %. Ein Wert, der klar als kritisch (rot) markiert wurde. Diese starke Volatilität innerhalb kurzer Zeiträume zeigt, wie schnell sich das operative Geschäft verändern kann und wie wichtig es ist, kurzfristige Ausschläge sofort zu erkennen und zu hinterfragen.

Entwicklung der Year-to-Date-Werte (YTD):

In der kumulierten Betrachtung wirkte die Lage hingegen deutlich stabiler: Die YTD-Marge lag im Juni bei 5,1 % und damit im grünen Bereich. Dieser Durchschnittswert vermittelt jedoch ein trügerisches Bild, weil er die deutlichen Schwankungen der einzelnen Monate überlagert.

Gerade dieser direkte Vergleich zeigt den Mehrwert einer kombinierten Betrachtung:

- YTD liefert Stabilität, Trendinformation und eine strategische Gesamtperspektive.

- Monatswerte geben Transparenz über kurzfristige Entwicklungen, Abweichungen und operative Risiken – und ermöglichen es, frühzeitig gegenzusteuern.

Erfolgsfaktor: Bereichsübergreifende Steuerung

Der entscheidende Wendepunkt im Hoshin-Kanri-Prozess war nicht die bloße Feststellung, dass die Kennzahl „Marge auf verkaufte Chassis“ im Juni plötzlich auf Rot gesprungen war – sondern die Frage: „Warum?“

Bei der Ursachenanalyse wurde im Team schnell klar:

Eine so abrupte Verschlechterung der Chassis-Marge lässt sich nicht durch isolierte Einzelmaßnahmen in Vertrieb, Einkauf oder technischer Disposition beheben.

Stattdessen kristallisierte sich in der Diskussion deutlich heraus: Nur durch abgestimmtes Handeln über alle beteiligten Bereiche hinweg können die Ursachen wirksam angegangen und die Marge nachhaltig stabilisiert werden.

Auf dieser Basis wurde in einer bereichsübergreifenden Workshop-Session gezielt folgende Punkte erarbeitet:

- Welche Gegenmaßnahmen sind erforderlich, um die identifizierten Schwachstellen zu beheben?

- Wer übernimmt die Verantwortung für die Umsetzung?

- In welcher Frequenz oder bis wann müssen diese Maßnahmen greifen?

Diese Diskussion war der Moment, in dem sich KPI-Verständnis in konkrete Steuerungskraft verwandelte – getragen von Verbindlichkeit, Transparenz und echtem Teamgeist.

Aus diesem Vorgehen entstand eine klare Steuerungslogik:

- Zielmargen verbindlich im Vertrieb verankern

- Gesamtverantwortung als „Systemanbieter“ stärken (Stichwort Prime Contractor)

- Frühzeitige Übergabe der Produktspezifikation an den Einkauf

- Regelmäßige, cross-funktionale Steuerungsgespräche

→ mit Fokus auf Ursachenanalyse, Maßnahmenumsetzung und KPI-Monitoring

Ursachenanalyse – strukturiert dokumentiert

Zur nachhaltigen Umsetzung haben wir eine Root-Cause-Tabelle erstellt, die die identifizierten Probleme, Gegenmaßnahmen, Verantwortlichkeiten und Umsetzungsfristen systematisch festhält.

Diese strukturierte Herangehensweise schafft Transparenz, Verbindlichkeit und Nachvollziehbarkeit. Sie zeigt nicht nur, was getan werden muss, sondern auch wer es umsetzt – und wann.

Verantwortung statt Opferrolle

Einer der wichtigsten kulturellen Hebel im Projekt war das gemeinsame Verständnis, wie mit Abweichungen und roten Kennzahlen umzugehen ist.

Wenn eine Kennzahl rot ist, dann ist das kein persönliches Versagen – sondern ein Signal dafür, dass ein Teil des Systems nicht wie geplant funktioniert.

Dieses Beispiel hat gezeigt:

Wirksame Steuerung entsteht nicht durch Schuldzuweisung, sondern durch gemeinsame Verantwortung.

Kein Bereich, kein Team und keine Führungskraft kann sich aus dieser Verantwortung ziehen.

Stattdessen braucht es eine klare innere Haltung:

- Keine Rechtfertigung, sondern Ursachenverständnis

- Keine Schulddebatten, sondern lösungsorientiertes Handeln

- Keine Opferrolle, sondern aktives Ownership

Das Ziel ist nicht, „die eigene KPI irgendwie zu erklären“, sondern gemeinsam zu klären:

Was läuft im Prozess nicht rund – und wie lösen wir es?

Gerade an den Schnittstellen zeigt sich, ob ein Unternehmen prozessübergreifend denkt – oder noch in Silos handelt.

- Schnittstellen überbrücken, nicht Probleme verschieben

- Verantwortung teilen, nicht verteilen

- Initiative zeigen, auch über die eigene Rolle hinaus

Diese Haltung war nicht nur ein Nebeneffekt – sie war Grundvoraussetzung dafür, dass die erarbeiteten Maßnahmen wirksam werden konnten.

Denn:

Kennzahlen entfalten nur dann Steuerungskraft, wenn sich Menschen verantwortlich fühlen, sie zu beeinflussen.

Learnings – Was bleibt?

Die Arbeit mit Monatskennzahlen im Rahmen des Hoshin-Kanri-Prozesses hat deutlich gemacht:

KPI-Management ist kein Reportingprozess, sondern eine Führungsdisziplin.

Führungskräfte müssen lernen, die Entwicklung ihrer Kennzahlen nicht nur zu berichten, sondern sich aktiv damit auseinanderzusetzen:

- Welche Ursachen stecken hinter Abweichungen?

- Welche Maßnahmen wurden bereits angestoßen?

- Wie wirkt sich das auf die Zielerreichung aus?

Nur so kann der Hoshin-Kanri-Prozess seine Wirkung entfalten. Das passiert nicht durch Datensammlung, sondern durch datenbasierte Führung und Steuerung im Alltag. Damit wird die Kennzahlenarbeit im Hoshin-Kanri-Kontext greifbar und konkret – und Führung operationalisierbar.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Projekt:

- Monatliche Kennzahlen sind unverzichtbar, um operative Schwächen zeitnah zu identifizieren

- YTD-Kennzahlen geben eine wichtige strategische Einordnung über den Gesamtverlauf

- Ursachenanalyse und Maßnahmenverfolgung sorgen für gezielte Intervention statt Aktionismus

- Cross-funktionale Zusammenarbeit ist nicht optional, sondern die Voraussetzung für wirksame Steuerung

- KPI-Monitoring ist kein Selbstzweck – sondern ein Prozess des Lernens, Reflektierens und Verbesserns

Fazit: Steuerung entsteht durch Verstehen – nicht durch Berichten

Diese Case Study zeigt, wie sich Kennzahlenarbeit zur echten Führungspraxis entwickeln kann – wenn man sie als das versteht, was sie ist: ein Lern- und Steuerungsprozess.

Zahlen alleine verändern nichts. Was zählt, ist das, was daraus gemacht wird.

Dazu braucht es:

- Führungskräfte, die nicht nur berichten, sondern analysieren und handeln

- Teams, die Verantwortung übernehmen, statt auf andere zu zeigen

- Strukturen, die Verbindlichkeit schaffen, statt reine Transparenz zu erzeugen

- und ein System – wie Hoshin Kanri – das klare Ziele, klare Maßnahmen und klares Review ermöglicht

Am Ende lässt sich sagen:

KPI-Verständnis + Zusammenarbeit = Steuerungskraft.